ケプラー革命と星震学 2016年版(平成28年版)

I. 古典的脈動星

20世紀前半の頃までに知られていた古典的脈動星の変光は,周期と星の平均密度の平方根との積がほぼ一定であるという理論予測がさまざまな変光星に対して観測的にも成り立っていることから,星自身が球対称を保ったまま膨張収縮を繰り返す基本振動モードに起因しているとわかる.周期,振幅,光度曲線によって,脈動変光星は,現象論的に,δ Cep 型, RR Lyr 型,β Cep 型,ミラ型というようにいくつかの型に分類されている.星の世代という「種族」の違いも考慮されている.代表的な型は天 40 の表に示してある.

なぜ星が脈動を引き起こすのかについては,エディントンがすでに1926年に,体積変化と光度変化の位相のずれに着目して,星自身が一種の熱機関のように働いて脈動が励起されるのだと解釈している.表面近くのヘリウムもしくは水素のイオン化層がこの位相のずれを導く「弁」の働きをすることが,1950年代から 1960年代にかけて明らかになり,同時にその弁が都合よく働くには,星がセファイド不安定帯にあることが必要であることも明らかになった.

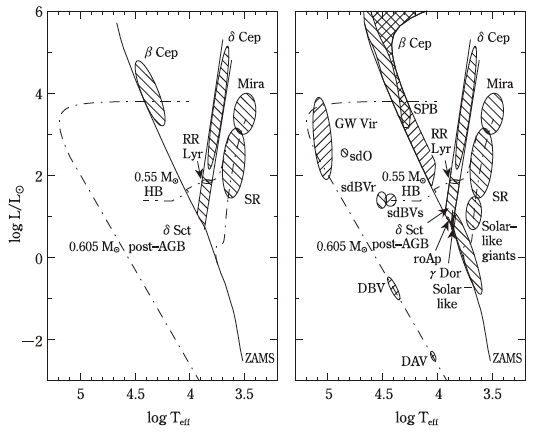

1960年代に認知されていた脈動星の HR 図上の位置の概略図を下図左に示す.主系列付近には,β Cep 型とδ Sct 型が見られるだけで,脈動変光星は,星が進化の途中で,HR 図上のごく限られた位置に達したときのみに見られる現象として認識されていた.その当時の理科年表では,食変光星,短周期,長周期,半規則,不規則とだけ分類して載っている.下図右は現在認識されている脈動星の HR 図上の位置の概略図である.脈動星は HR 図上にあまねく見られる.

図 1960年代に認知されていた脈動星の HR 図上の位置の概略図( 左 )と現在認識されている脈動星の概略図(右).( Handler, G. 2012, ASPC, 462, 111 より転載)

II. 非動径振動の確立

星の固有振動は,一般には経緯度方向にも規則的に節線が並ぶ「非動径振動」であり,それには,ガスの圧力を主たる復元力とする音波モードと,浮力を主たる復元力とする重力波モードが存在する.古典的脈動星が示す経緯度方向に節がない球対称モードは,この特別な場合で,「動径振動」と称され,音波モードである.一般の非動径振動は学術的関心から理論的研究はあったものの,20世紀前半までは現実に観測的に同定された変光星はなかった.1950年代になって β Cep 型星に見られるスペクトル線輪郭の変動の様子を非動径振動として解釈する提唱がなされたに過ぎなかった.

眼視観測が,写真観測になり,やがて光電観測になると測光精度が格段と高くなり,条件に恵まれれば 0.01等級程度の変光振幅でも検出できるようになった.1960年代になると,高速測光の技術によって,数百秒の周期,0.01等級程度の変光振幅である白色矮星の脈動が検出されるようになった( ZZ Cet 型もしくは DAV).数百秒という周期は,白色矮星の動径脈動の周期より遥かに長く,非動径振動の重力波モードが現実に白色矮星で励起されていることが示された.その後も,白色矮星の系列にタイプの異なった脈動星が認知されている.分光観測でも,写真乾板から固体素子に変わると時間分解能が向上し,スペクトル線輪郭の変動を示す早期型星( SPB もしくは 53 Per 型 )が多数認知されるようになった.これらも非動径重力波モードと認知されている. 1980年代になると,同じく高速測光により,A型特異星において周期 10分程度の脈動が検出されるようになった(roAp).振幅自身が,自転周期で変動していることも示され,自転軸に対して傾いた磁場の軸を対称軸とする非動径振動の音波モードであることが示された.

水素とヘリウム以外の元素,鉄族の元素のイオン化層の働きも評価されるようになり,一部の脈動変光星はそれが原因となっていることも明らかとなった.星の質量の割に絶対光度が明るい星では,熱的時間尺度が短いために,脈動の性質が著しく異なるモードが出現することが理論的に示され,非常に明るく有効温度も高い変光星(LBV)などは,これらのモードに対応するのではないかと考えられ始めている.

III. 日震学の展開

太陽は 2次元像として詳細に観測できる唯一の星である. 1960年代初頭,レイトン達はその太陽面の場所の関数としての速度を測定し,およそ5分の周期で振動する成分を発見した.その後の研究を経て,1970年代半ばには,これは太陽の非動径振動の音波モードが多数重なりあったものであることが明らかになった.太陽は一種の脈動星であることを意味する.古典的脈動星のように星が熱機関として脈動を励起する描像とは異なり,太陽の場合は,表面対流層の乱流によってほぼ常時太陽面のあらゆる箇所で発生する音波雑音のうち,太陽全体に共鳴するモード成分だけが,減衰率が低く,太陽全体の脈動として観測されるのだと理解されている.太陽面全面で積分した光を使って,謂わば太陽を遠方の星として観測してみても,速度場のみならず,人工衛星を使っての太陽輻射強度の測定でもこれらの脈動は検出される.速度振幅はおよそ 10 cm/s,相対強度比の振幅はおよそ 10^{-6} である.この太陽振動を使って,逆に,決して見ることのできるはずもなかった太陽内部の構造,内部の自転の様子を詳細にかつ精度高く調べることが可能となり,「 日震学 」として輝かしい成果を挙げ,太陽物理学に革新的進歩をもたらすこととなった.一方で,日震学の一般の恒星版を目指して,太陽や巨星のように表面対流層を持つ晩期型星における「 太陽型振動 」の検出が目指されるようになった.大気の揺らぎに邪魔される地上観測では,マイクロ等級のレベルでの変光の検出は無理なので,分光観測による振動速度場の検出が試みられ,多年にわたる多くの努力の後に漸く検出されるに至った.従来,脈動星とも変光星とも考えられていなかった太陽類似の星が,微小振幅の多数の固有振動モードで脈動をしていることが確認されたわけである.

IV. 星震学への発展

2次元固体素子による観測と計算機による大量データ処理能力の向上は,脈動星の観測的研究においても,量的のみならず質的にも研究スタイルに大きな変化をもたらした.星を1つずつ望遠鏡の視野に入れて観測するのではなく,天空の広い一領域を定期的にモニターし,空間的にも時間的にも大量のデジタル測光データを処理する MACHO,OGLE といったプロジェクトが行われるようになり,飛躍的に増えたデータは,統計的議論をするに相応しいものとなった.さらに,人工衛星 CoRoT と Kepler 宇宙望遠鏡による,大気の影響を受けずにしかも昼夜に関係なく長時間連続的に行われる測光観測は,検出限界をマイクロ等級のレベルにまで下げ,正に革命的な進展をもたらした.Kepler は4年間にわたってはくちょう座とこと座の一角,19万個にも及ぶ星を30分毎もしくは1分毎に観測し,空前の量のデータを我々にもたらした.変動をマイクロ等級のレベルで見れば,天第8図に見るように,ほとんどの星は何らかの変動を示す.脈動変光星に限らず,連星をなす相手の星の重力の効果による変光,高速な自転による変光等,もはや,明るさが一定の「 標準星 」を定義することがむしろ難しい.また,δ Sct 型脈動とδ Dor 型脈動等のように,1つの星で性質の異なる2種類のモードの脈動が見られることも珍しくない.

Kepler と CoRoT による観測により,従来は星の内部自転を観測的に調べることなど不可能と思われていたのに,いくつかの星では,非動径振動の性質を利用して,星内部の自転の様子を調べることに成功する程になった.赤色巨星は進化段階の異なる星が HR 図上で重なってしまうが,星震学として区別がつけられるようになった.年代の古い星の星震学から,銀河系の考古学的研究も新たに進展し始めている.また,脈動の位相変動の検知だけから,連星の軌道要素を決定したり,直接は見ることのできない相手の星を検出できるようにもなった,など星震学の成果も目覚しく,また発展の余地も大きい.

【 柴橋博資 】