野辺山ミリ波干渉計による原始惑星系円盤の発見

国立天文台野辺山宇宙電波観測所のミリ波干渉計を用いて,おうし座にあるGG-Tau星(距離約440光年にあるT-タウリ型星)の一酸化炭素分子(CO)輝線による観測を1992年4月から5月にかけて行った.この観測により,この星の周りに半径約500天文単位(AU)の回転するガス円盤――すなわち惑星系形成の母体となる原始惑星系円盤――を世界で初めて描き出すことに成功した.回転速度は半径500 AUのところで約1 km/sであり,円盤は視線方向にたいして約30度傾いておりエッジオンに近い状態に見えている.この回転速度は,これまでにわかっている中心星の質量,太陽質量の0.65倍,を考慮するとほぼ中心星の重力のみで決まる回転(ケプラー回転)で説明できる.分子ガスの温度は約10 Kであり,質量の下限値は太陽質量の約10000分の2,上限値は太陽質量の約0.2~0.3である.

これまで,惑星形成過程を解明するために,太陽系外の原始惑星系円盤の探査が多く試みられたが,間接的な証拠はいくつか得られているものの,直接の証拠は得られていなかった.赤外線衛星IRASによって行われたダスト成分の観測から,星を取り巻くダスト円盤の存在が強く示唆されているが,特に惑星系形成で重要な働きをする原始惑星系円盤内の分子ガス成分についての情報はほとんどなく,惑星系形成の理論モデルの検証はこれまで不可能であった.最近,野辺山45 m鏡を用いて,MITのストローム博士たちがGG-Tau方向から一酸化炭素分子輝線の検出に成功した.しかし,彼らの観測は17″(2400 AUに相当)の分解能の観測で,しかも1点のみの観測であったため,分子ガスがどのような分布と運動をしているかは不明であった.ミリ波干渉計による観測から,ガス成分(およびダスト)が円盤構造を持つことが直接明らかになった.

太陽系の惑星は約40 AU以内に存在する.一方,今回見いだされた円盤の大きさは半径500 AUで1桁強大きい.この大きなガス円盤は太陽系のような惑星形成領域にガスを供給する源と考えられる.

回転速度は,中心星の重力によってケプラー回転しているとしてうまく説明できる.このことは,理論家が最も注目していたガス円盤の質量が中心星に比較してさほど大きくないことを示したことになる.一方,質量の下限値は,太陽系形成論の今や標準モデルとなっている京都モデル(林忠四郎,中沢清氏らによる)の惑星をつくるために必要な最低の質量である太陽質量の1/50をこえていないので,これと矛盾しない.したがって,GG-Tauでは太陽系と同様な惑星系形成過程が進行している可能性がある.しかし,実際の質量がこの下限値に近いとすると,その質量はあまりにも小さいことになり,惑星系形成理論に大きな問題を提示することになる.ただし,円盤の質量に関しては以下の2つの可能性を考慮すべきであろう.(1)GG-Tauは2重星であり伴星を伴っている.この影響が円盤に作用している.(2)一酸化炭素ガスの観測からガスの総量を見積もったが,原始惑星系円盤では,ガス状の一酸化炭素が異常に少なく(固体になっている),見かけのガスの量をきわめて少なく見積もっている.

惑星が星の周りにどの様にして形成されるかという問題は,天文学・惑星科学の大きな問題であるばかりでなく,生命・人類の起源を考えるうえで,重要な問題である.今までの惑星形成研究はおもに太陽系の歴史を振り返るかたちで進められてきたが,この発見を契機に太陽以外の星の周辺での惑星形成が直接調べられることになりその意義は大きい.同様な星は同じおうし座の方向に約100個あるので,GG-Tau星での原始惑星系円盤の観測が成功したことにより,同様な観測的研究を推進することができる.これにより,太陽系とそれ以外の惑星系の生成メカニズムが比較・検討でき,惑星形成の一般論が構成されるとともに,太陽系の特殊性が浮き彫りにできる可能性がある.今回の観測は,太陽系以外での惑星形成の研究に大きな一歩を記したと同時に,あらためて我々の太陽系の存在を考えさせるものであり,その社会的意義もきわめて高いといえる.

【川邊良平,観山正見】

|

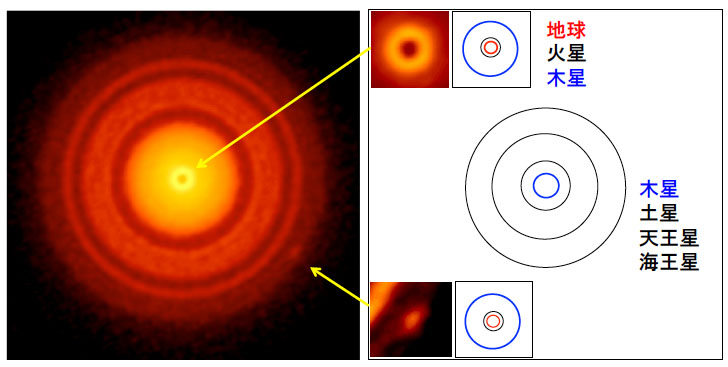

■トピックス後日談■ 原始惑星系円盤発見から四半世紀 左図 うみへび座TW星(TW-Hya)の周りの原始惑星系円盤をアルマで波長1.3ミリで観測して得られた画像.明るい部分ほど塵からの輻射が強い.詳しくは,以下参照.(https://alma-telescope.jp/news/press/twhya-201906) 右図 左図と同じスケールで表した太陽系の各惑星の軌道.左の上下の図は,中心部と原始惑星と思われる塵の塊の拡大図(2倍). 【川邊良平,観山正見(2019年11月)】 |