天文部「太陽の黒点相対数」をくわしく解説!

太陽黒点数が約 11 年の周期で変動することは良く知られているが、この発見は 19 世紀中期のことで(シュワーベ )、17 世紀初頭のガリレオによる最初の望遠鏡観測から 200 年以上も後のことである。この遅れの原因は、17 世紀半ばからしばらく、黒点がほとんど見えない時期が続いたためであるが、このことは黒点数の周期性には非常に長い周期のうねりがあることを示している。黒点は強い磁場が集中して存在する場所で、内部から伸び出した磁力線の束の切り口を表している。黒点数の周期性は、太陽内部で磁場を維持増幅する機構 (太陽大気のような電離気体の運動に伴って磁場を維持増幅する機構は、電流を生み出すため、発電機を意味するダイナモ機構と呼ばれる )が周期性を生み出していることを意味し、見えない太陽内部大気のダイナモ機構を探る手がかりとして重要である。黒点のある場所では、フレアなどの活動現象が付随して起こるため、黒点数周期は太陽の活動周期とも呼ばれる。黒点数周期は太陽輝度の変化と連動していることがわかり、この長周期変動は地球の長周期気候変動との関連を示唆する。

黒点数の数値化には伝統的に黒点相対数を用いている。これは、チューリッヒ天文台長ヴォルフによって 1849 年に考案されたもので、 R = k ( 10 g + f ) で表される。ここで、g はチューリッヒ分類法( 理科年表 2008 年、天 24 参照)により分けられた黒点群の数、f は見える黒点の総数、 k は異なる観測者間の補正係数で、ヴォルフの観測 (口径 7.5 cm、倍率 64 倍の眼視観測)を k = 1 とするものである。ヴォルフは当初黒点の総面積を指標として考えたが、黒点面積の正確な測定は難しいため、簡便な代用としたものである。この定義は物理的な根拠から生まれたものではないが、黒点群に大きな重みを付けた点、活動現象の頻度との関連を暗示させるものがあり、先見の明があったと言えよう。実際、黒点やプラージュ*1の総面積、太陽電波の強弱ともよく比例することから、黒点相対数は太陽活動の良い目安として広く用いられている。また、プロミネンス、X線強度、コロナ輝線でも 11 年周期が現れる( http://solarwww.mtk.nao.ac.jp/jp/database.html の 5303A コロナ緑色の変化図参照 )。黒点では赤道から中緯度にかけての変化しか分からないが、これらのコロナ現象を用いると、同時に極域まで変化を調べられる。ヴォルフの提唱により黒点相対数の国際共同観測は 1855 年から始まり現在に至っている。現在、黒点相対数の集計はチューリッヒ天文台を離れ、ベルギー王立天文台で行われている (Solar influence Data analysis Center : SIDC ) 。

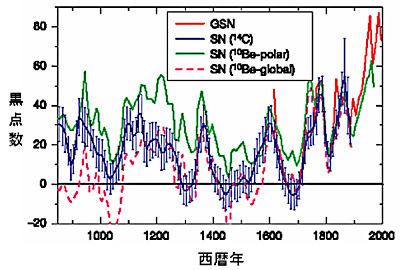

黒点相対数は群の数に重みが付けられているが、群の数だけで黒点数を表す群黒点数の提案がある。実際、黒点観測の丁寧さ、また暗部と半暗部の区別も観測者によりまちまちである(補正係数 k で調整されることになるが )。群黒点数の定義は Rg = 12.08 Σ ( kigi ) / N である。ここでは、同じ日に N 人の別の観測者がいて、それぞれが求めた黒点群の数が gi 、補正係数を ki とし、1874 年から 1976 年の黒点相対数の平均値と一致するよう、比例係数を 12.08 としている。黒点観測の手法が確立していない 17 世紀のデータに適用され、最近の文献でも引用が多くなっている (図 1 )。

|

黒点相対数の変化を滑らかにし、極大値、極小値を求める際には、月平均値の 13 カ月移動平均をとる。黒点相対数の周期(極小から次の極小まで )には番号が付けられており、チューリッヒ天文台のヴァルドマイヤーの提案で 1755 年から始まる周期が 1、2007 年現在は周期 23 の終わり(極小期)を迎えるところである (1700 年までの相対数年平均は、理科年表 2008 年、天 25 の黒点相対数の表、及び天 26 の天第 5 図 )。

20 世紀になって、高山での宇宙線の観測が盛んになると、宇宙線強度が太陽活動と反位相の周期性を持つことがわかってきた。太陽活動が盛んなときは太陽地球間の磁場が強く、宇宙線は磁場により進行を大きく曲げられるため地球に侵入し難くなる。宇宙線は地球大気中で核反応を起こし、いくつもの不安定な同位元素を作る。その中で炭素の同位元素 14C(炭素 14)は二酸化炭素や有機物となって生物に取り込まれる。14C は半減期*2 約 5730 年で崩壊し、年代のわかっている有機物、特に木の年輪中の存在量から、当時どれくらいの 14C が作られたか (宇宙線が強かったか )、従って黒点相対数の大きさが推定できる。エディー(1976 年 )は 17 世紀後半 14C が異常に多かったこと、またオーロラ及び太陽コロナの歴史的記録、黒点観測の見直しも行って、黒点数が極端に少なかったことを再確認し (シュペーラーやマウンダーが 1890 年代にすでに指摘済み )、この時期(1645 年 ~ 1715 年)をマウンダー極小期と呼んだ。1720 年以前の黒点相対数として、理科年表にエディーの値を * 印で示している(天 26、天第 5 図 )。

14Cの異常量 から判断すると、同様の極小期が 1500 年頃(1420 年 ~ 1540 年)にもあり(シュペーラー極小期と呼ぶ )、12 世紀には逆に黒点数の多い時代がある( グランド極大期或いは中世極大期と呼び、中国や日本でも肉眼黒点の記録がある )ことがわかった(図 1 )。これら長期に渡る活動極小期、極大期はそれぞれ地球の寒冷期 (小氷河期 )、温暖期に対応しており、太陽の気候への影響を示唆している。マウンダー極小期の特徴として、現れた黒点は南半球のみであったこと (通常は南北黒点数の対称性が良い )、黒点数極大間の周期が約 22 年であること、黒点から求めた微分回転*3 は現在よりわずか速かったなど、が挙げられる。これらの特徴が、長大極小期に普遍的なものかどうかはわからないが、ダイナモ機構の効率が悪い原因の手がかりを与えている。

黒点の出現は数だけでなく、出現緯度にも特徴がある。周期の初期には黒点は中緯度 (30 度程度)に現れ、周期の終わりに向かってだんだん赤道に出現位置が移動していく。これはキャリントン・シュペーラーの法則と呼ばれる。この法則を視覚化したものが蝶形図である (本編、黒点の解説或いは http://solarwww.mtk.nao.ac.jp/jp/database.html の緯度分布(蝶形図)参照 )。ヘールにより黒点が磁場の現象であることが発見されると (1908 年 )、ダイナモ作用研究の端緒となる重要な磁場極性の法則が発見された。黒点は極性の異なるものが赤道にほぼ平行にペアーとなって現れる。先行黒点 (西側)が N 極だと後行(東側)は S 極。この関係は北半球と南半球では逆になっている。1 つの周期の間この関係は継続するが、次の周期では、先行と後行黒点の極性が入れ替わる。従って、この極性の法則は 22 年周期となる(ヘール・ニコルソンの法則 )。なお、ペアー黒点を結ぶ軸 (先行黒点が赤道寄り)は赤道近くでは約 3 度、緯度 30 度近くでは 11 度と緯度変化がある。磁場の周期性は黒点だけでなく、弱い磁場にも現れる。極域の磁場は、南北両極で一対の双極磁場を表すが、この極性が活動周期のおおよそ最大期に反転する (バブコックの法則 )。

宇宙からの太陽輝度精密測定により、太陽はわずかであるが明るさが変化していることが判明した (~ 0.2 % )。太陽の明るさは不変として、太陽から地球に到達する全放射エネルギーフラックスを太陽定数と呼ぶが、もはや定数とは言えなくなったわけである。大きな黒点が現れている時期には輝度は大きく減少するが、活動極大期全体として輝度は明るくなっている。小さな空間スケールの磁場構造は黒点と反して明るく見え (黒点周りの白斑や超粒状斑境界 )、これら小磁場構造の明るさへの寄与が大きい (活動極大期には黒点数に比例して数が多い)ことを意味している。この関係から、マウンダー極小期のような長大極小期は、その長い期間太陽輝度が低かったこととなり、寒冷期の一因であったこととも辻褄が合う。黒点相対数の極大値は、周期の立ち上がりの期間が短い (結果、周期が短い)ほど、大きくなる傾向がある。周期の長さと地球北半球の大気温度の上昇に逆相関が見られ、太陽輝度変化の影響が暗示される。

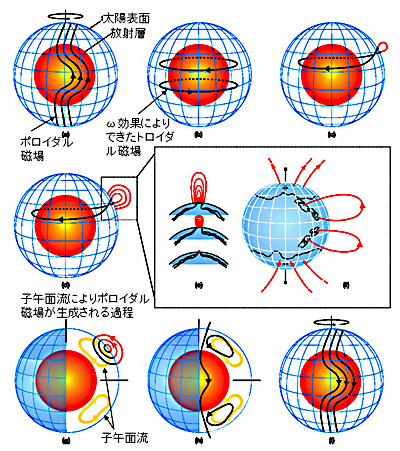

黒点数の周期変化を説明する太陽のダイナモ機構は、ポロイダル磁場 (太陽自転軸を含む面「子午面」内の磁場)からトロイダル磁場 (太陽自転方向の磁場)を生成する ω 効果と、トロイダル磁場からポロイダル磁場を生成する α 効果との組み合わせで、これらの効果が交互に働くことで、磁場の維持増幅や極性の反転の周期性が説明できる。現在、ω 効果は、日震学による太陽内部診断で明らかとなった「速度勾配層」と呼ばれる、放射層と対流層との間の境界層付近 (太陽中心から約 0.7 太陽半径の位置)で主に起こっていると考えられ、そこでの自転の微分回転 (赤道が早く回転)により、ポロイダル磁場をトロイダル方向に増幅する。α 効果の方は、主に 2 説有り、太陽表面付近で起こるという説 (表面で赤道から極へ向かう子午面流による )、内部の速度勾配層付近で起こるという説が競合している。前者では、主に子午面流の速さが周期の長さを決める結果となっている ( 図 2 参照 )。

以上、黒点の単純な観測は古い歴史を持つが、この蓄積が最新の太陽研究を進める上での貴重なデータを提供している。黒点数の周期性、その長期変動はまだまだ謎に包まれているが、太陽・星のダイナモ機構、活動現象を始め地球環境変化への影響など、幅広い研究に繋がっている。太陽内部の様子を知る手がかりとして、黒点や磁場の日々の観測が大事な所以である。

【末松芳法 国立天文台・総研大(2008年 4月)】

*1 プラージュ : 黒点の近く或いは活動領域の彩層が明るく見える領域のこと。位置的に、光球の白斑に対応している。

*2 半減期 : 放射性同位体(親核種)は、放射線を出しながら次第に安定な核種 (娘核種)に変わって行く。親核種の数が半分になるまでの時間を半減期と呼ぶ。

*3 微分回転 : 緯度により自転速度が異なることを微分回転しているという。太陽の場合、赤道の自転が最も速く、南北両極に向かって徐々に減少している。