天文部「惑星状星雲」をくわしく解説!

惑星状星雲は太陽の 1 ~ 8 倍の初期質量をもった恒星が白色矮星へと進化した時に星の周りに見えるガス雲であり、その寿命は 1000 年から数万年程度である。惑星状星雲を作り出す星は主系列星から赤色巨星、漸近分枝星、そして白色矮星へと進化し寿命を終える。漸近分枝星から白色矮星への進化の過程で惑星状星雲は作り出される。我々の太陽はおよそ 50 億年後に漸近分枝星へと進化するが、その後、惑星状星雲を放出して白色矮星となるであろう。

惑星状星雲の進化過程では星雲を生み出す星が漸近分枝星の段階にある時を「親星」、白色矮星の段階にある時を「中心星」と呼んでいる。中心星は進化に伴って次第に高温 ( 3 万度以上 ) になっていき、大量の紫外線を放射し始める。この紫外線によってガスが電離されてイオンとなって可視光を放射し、惑星状星雲として見えているのである。星雲内部の典型的な電子温度と電子密度はそれぞれ約 1 万度と数千個/cm3 程度だが、このようなガスの中では水素、ヘリウム、窒素、酸素等のイオンはそれぞれに決まった波長をもつ複数の輝線 (再結合線*1 や禁制線*2 )を放出する。惑星状星雲の光はこれらの輝線で構成されており、それぞれの輝線の強さを求めることによって、ガスの温度や密度、それぞれのイオンの存在比率を推定することができる。

| 図 1 ハッブル宇宙望遠鏡で見た惑星状星雲 左 : 土星状星雲(NGC7009 )、中 : らせん状星雲 ( NGC7293 )、右 : 双極流星雲 ( M2-9 ) ( http://www.stsci.edu/resources/ より転載) |

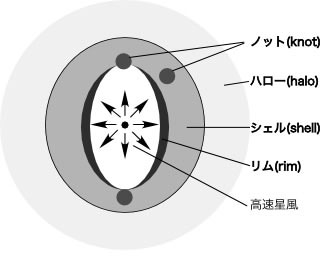

惑星状星雲を作り出すメカニズムの 1 つとして、恒星風相互作用モデルが考えられている。漸近分枝星時代の恒星風は速度 5 ~ 10 km/s とゆっくりであるが、10-6 ~ 10-4 太陽質量の物質を外層から毎年放出している。一方、中心星になると、質量の放出率は親星の 1% 程度と少ないが、速度が 1000 ~ 2000 km/s にも達する、高速恒星風が観測されている。この高速恒星風は、星の周りのイオンガスが、高温になった中心星からの放射を吸収し運動量を受け取ることによって加速されて生じると考えられている。この 2 種類の恒星風によって惑星状星雲が形成されるというのが恒星風相互作用モデルである。すなわち、漸近分枝星が大量の物質を周りにまき散らした後、中心星からの高速恒星風がこれらの物質を掃き集めながら進んでいき、中心星の周りにより密度の高いガス雲を作り上げる。このガス雲が電離されて光り輝き、惑星状星雲となるわけである。最近の、このモデルをさらに精密化した数値計算シミュレーションでは、リング状や楕円状星雲の形態はよく説明できているが、星雲内の微細構造や双極子状星雲( 図 1 右 )の形成についてはまだうまく説明できていない。双極子状星雲については、比較的質量の重い星から生まれたとする観測結果も出ており、他の形態の星雲と形成過程が異なるという可能性も考えられる。

ちなみに中心星がまだ周りのガスを電離するほど十分高温になっていないような、惑星状星雲の前段階と考えられる天体も見つかっていて、原始惑星状星雲と呼ばれている。不思議なことに、これまでに見つかった原始惑星状星雲のほとんどが双極子状の形態を示していて、惑星状星雲の中で双極子状の形態を持つものの比率とは明らかに異なっている。このことは惑星状星雲形成の大きな研究課題となっている。

【柴田克典 国立天文台(2008年 7月)】

|

図 2 惑星状星雲の構造模式図

|

*1 再結合線 : ガス中の自由電子がイオンと衝突して捕獲された後、基底準位に到達するまで高い励起準位から低い励起準位へと次々と遷移していくときに放射する輝線スペクトルを再結合線と言う。

*2 禁制線 : ガス中のイオンの基底準位にある電子が自由電子と衝突して励起された後、もとの準位に戻る時に放射する輝線スペクトルを禁制線と言う。選択則で許されていない遷移のため遷移確率が極めて低く、通常のガス中ではすぐに別の自由電子や原子と衝突して基底準位に戻ってしまうために観測することはできないが、密度が非常に小さい星間空間では衝突が起こる間隔が長いために放射遷移が起こり禁制線が観測できる。