天文部「太陽外層の構造」をくわしく解説!

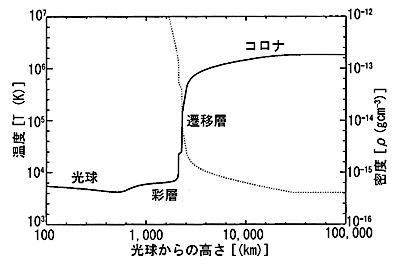

太陽の外層は、太陽大気とも呼ばれ、種々の波長の電磁波の観測により、直接われわれが観測することができるガス・プラズマのことで、その温度や密度の特徴から、通常 4 つの領域に分けられている。

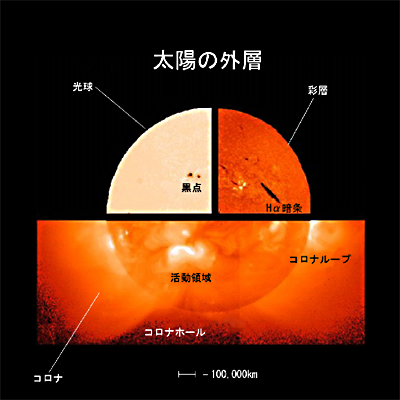

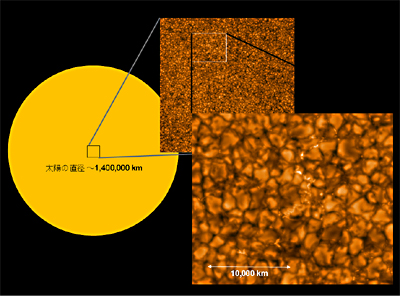

光球は、ほぼ全てのエネルギーを電磁波として輻射している大気層で、可視光から赤外線のスペクトル分布から、その温度は 6000 K 程度であることが知られている。その厚さは 200 km 程度と考えられ、太陽の直径(140 万 km )に比して極めて薄いことがわかる。内部からの輻射を惑星間空間に放出するため、上空ほどガスの温度は低くなっている。光球直下まで対流によるエネルギー輸送が有効であるため、光球面には粒状斑(大きさ 500 - 1000 km)と呼ばれるガスの運動が見られ、1 キロガウスを超える強い磁場が、50 - 100 km 程度に局在する微細磁束管で形成され、輝点として観測される。強い磁場の領域が集まると活動領域が形成され、また磁束管が大きくまとまると黒点が生まれる。黒点ではエネルギー輸送が阻害されるため、黒点暗部の温度は 4500 K 程度と低くなる。

| 図 1 太陽外層の温度・密度と空間構造 : 上図は、天 20(94)の表をグラフ化したもので、縦軸・横軸とも対数目盛でプロットしてある。 ( J. T. Mariska : 1992 , “ The Solar Transition Region , ” Cambridge Univ. Press, p . 13 より転載 ) |

| 図 2 光球・彩層・コロナの様子を白色光、Hα線フィルター、軟X線 (科学衛星「ようこう」による )で観測したもの ( http://solar.physics.montana.edu/YPOP/Spotlight/Tour/ sunpie2.html より転載 ) |

輻射によるエネルギーを惑星間空間に向け輸送するには、太陽の大気は外層ほど温度が低くならなくてはならないが、実際の太陽では、温度が 4200 K 程度の温度最低層があり、それより上層では逆に温度の上昇が見られる。紫外線や X線波長域のスペクトルも、そのような高温プラズマが存在することを示しており、輻射以外のエネルギー輸送によりこれらの大気層が確かに加熱されていることがわかる。彩層は、温度最低層から高さ 2000 km 程度上空までの領域のことを言い、皆既日食時などに Hα線で赤く輝いて見えることからこの名がある。彩層では、ガスが 1 万 K 程度まで加熱されることにより水素の電離が促され、様々のイオンや原子の輝線輻射を通じてそのエネルギーを散逸(輻射損失)させている大気層ということができる。しばしば、コロナ中に彩層温度で浮かぶガス塊・プロミネンス(紅炎) が出現する。光球を背景にすると暗条(フィラメント )として観測されるが、コロナ中の磁場構造で支えられ、静穏なものは 1 週間 ~ 1 ヵ月程度も安定に存在する。

|

図 3 太陽光球面の微細構造(科学衛星「ひので」可視光磁場望遠鏡による観測 ): 430 nm の光で得られた太陽面像 ― 粒状斑 (対流泡)に加えて、それらに挟まれた小さな輝点群 (磁場要素)をつぶさに見ることができる ― |

|

図 4 コロナの加熱メカニズム : 波動説とナノフレア説

|

更に彩層の上空にまで大気を加熱するエネルギーの注入があると、プラズマは有効に輻射損失が行えないため、ガスは一気に100 万 K 以上の高温になり、希薄で高温のコロナが太陽半径の数倍以上まで広がることになる。コロナでは X線の連続光や輝線による輻射損失だけでなく、熱伝導や太陽風による運動エネルギー消費によって、注入されたエネルギーを消散させている。また彩層とコロナの間には短い距離(100 km 程度)で、温度が 2 桁程度も一気に変化する領域(彩層コロナ遷移層 )が形成され、一部コロナからのエネルギーが熱伝導を介して彩層へと逆流している。コロナ中では、磁場のもつエネルギーが、プラズマの熱 (内部)エネルギーより大きいため、プラズマは磁場に凍結し、プラズマからの紫外線・ X線輻射は、コロナ磁場の様子を示してループ形状をしている。またコロナ中では、しばしば、磁場の繋ぎ変えに起因すると考えられる爆発的なエネルギー解放現象 (フレア)が発生する。 彩層より上層の大気を加熱するメカニズムの詳細は、依然として太陽物理学の大きな謎のひとつである。有力な仮説としては現在二つがあり、ひとつは光球 (下)で生じた電磁流体波が外層大気中に伝播し散逸するとするもの (波動説)であり、もうひとつは小規模なフレアが頻発して、結果コロナを加熱するに足るエネルギーを供給するとするもの (ナノフレア説)であるが、未だその決着はついていない。現在飛翔中の科学衛星「ひので」による高空間・時間分解能観測により、大きな進展があることを期待している。

【渡邊鉄哉 国立天文台・総研大(2008年 4月)】